Vi prego, abbiate pietà.

Lo so, il titolo è assai volgare e – per taluni aspetti – anche eversivo della sacra idea della giurisdizione.

Però, non condannatemi subito.

Alla fine della lettura dovreste prendere atto di aver sbagliato a giudicarmi troppo presto.

Trarrete le vostre conclusioni una volta conosciuto ogni dettaglio di questa strana vicenda.

Solo allora potrete comprendere se il titolo che ho dato sia (o no) coerente con il fatto che vado a raccontare.

Non saprei neppure da dove cominciare o, meglio, dovrei cominciare proprio dalla prima parola del titolo.

Sono certo che pochi tra voi ne conoscono il significato.

Eppure è un termine che gira spesso nelle aule dei tribunali, soprattutto quando ogni altra parola non serve allo scopo.

La nomofilachia non è altro che il compito di garantire l’osservanza della legge, la sua interpretazione uniforme e l’unità del Diritto di uno Stato.

La parola ha origine greca e risulta dall’unione di νόμος (norma) con il verbo φυλάσσω (proteggere con lo sguardo).

Insomma, per farla breve, con la nomofilachia il Supremo interprete delle Leggi (i.e. la Corte di Cassazione) indica a tutti i giudici di merito il modo in cui una regola deve essere applicata.

Così che vi sia unità e certezza del Diritto da Marsala fino ad Aosta passando per Campobasso.

Spero che questo chiarimento, anche geografico, renda il senso compiuto delle cose e serva ad introdurre la seconda parola posta nel titolo.

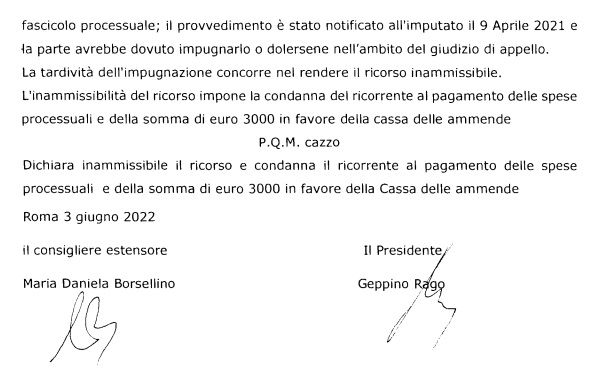

Da due giorni i social sono letteralmente impazziti su una sentenza della Suprema Corte di Cassazione (numero 35183/2022, Seconda Sezione Penale).

Il motivo di questo “impazzimento” nasce dal fatto che in quel pronunciamento nomofilattico – ed esattamente in sede dispositiva (P.Q.M.) – vi è scritta la parola “cazzo”.

Senza alcuna interpunzione o esclamazione, così nudo e crudo il concetto verbale si fa mistero.

I giuristi potrebbero dire: “Ma perché cerchi di specularci su, è un errore. Un plateale e tragico errore del redigente. Ma che cazzo vuoi?”

Forse è, esattamente, ciò che l’estensore del provvedimento – stanco e frustrato alla millesima sentenza – subliminalmente avrebbe voluto comunicare ai suoi lettori.

Ma cosa cazzo volete che noi si scriva dopo decenni in cui in cui la nomofilachia del Supremo Collegio ha detto tutto ed il contrario di tutto?

Potrebbe essere questa l’interpretazione della parola inserita dagli apoftegmatici in sede dispositiva.

Tuttavia, da giudice di merito oramai avvezzo alla lettura di migliaia di pronunciamenti, non vorrei elevare un problema che complichi ulteriormente le cose.

Se, infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte deve aiutare i giudici a capire l’applicazione di una norma, cosa accade quando quegli stessi giudici non si fanno comprendere o si contraddicono l’uno con l’altro?

Forse quella parola, erroneamente buttata lì per una materiale disattenzione, ha – icasticamente – centrato il tema più caldo dell’attuale disastro giudiziario.

Per questo motivo tutta la mia solidarietà e simpatia vadano all’estensore della sentenza memorabile.

La collega ha, in una sola parola, dato la “summa sublime” di un tempo giudiziario afflitto da un male tanto grave da generare umorismo: non ci si capisce più un cazzo…

Lorenzo Matassa