Sembra di tornare indietro di quaranta anni, a prima del Maxiprocesso, quando Giovanni Falcone riuscì a far rinviare a giudizio, e poi condannare, i membri della “Cupola” di Cosa Nostra sulla base del cosiddetto “teorema Buscetta”, affermando il principio della responsabilità collegiale dei membri di vertice dell’organizzazione mafiosa in tutti gli omicidi di un certo rilievo.

Se oggi un Giovanni Falcone dovesse condurre un’indagine sulle stragi del ’92 e del ’93, i suoi principali detrattori sarebbero coloro i quali quotidianamente lo citano come esempio.

È quello che sta avvenendo sotto i nostri occhi parcellizzando gli eventi stragisti, slegando la strage di Capaci a quella di via D’Amelio e a quelle del ’93 – compiute dagli stessi uomini – come se si trattasse di eventi diversi, di logiche e moventi diversi.

È quello che accade volendo artatamente ignorare il legame e i fatti che accomunano i personaggi che fin da subito, all’epoca dei fatti, si attivarono nel depistare le indagini, in particolare per la strage di via D’Amelio, quando morirono Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta.

A poche ore dalla strage di Via D’Amelio (19 luglio 1992), in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta, l’allora capo della Procura della Repubblica di Caltanissetta, Giovanni Tinebra, richiese la collaborazione di Bruno Contrada, numero tre del Sisde, nonostante la normativa vietasse rapporti diretti tra servizi segreti e magistratura. Questa richiesta irrituale, evidenziata nelle motivazioni della sentenza del processo “Borsellino quater”, avveniva dopo la mancata audizione di Borsellino stesso nei 57 giorni tra la strage di Capaci e il suo assassinio, pur avendo il giudice manifestato la volontà di contribuire alle indagini sulla morte di Giovanni Falcone.

La sentenza del Borsellino quater ha condannato all’ergastolo i boss Salvo Madonia e Vittorio Tutino, e a 10 anni i falsi pentiti Francesco Andriotta e Calogero Pulci per calunnia, dedicando ampio spazio al ruolo di Tinebra nel più grande depistaggio giudiziario della storia d’Italia. Un depistaggio che si basò sulla testimonianza di Vincenzo Scarantino, un pregiudicato di scarso intelletto, al quale furono promessi benefici e che fu istruito a confessare il furto dell’auto usata come autobomba. Ciò portò alla condanna ingiusta di nove persone innocenti per circa vent’anni.

I giudici di Caltanissetta hanno stabilito che Scarantino fu indotto a rendere false dichiarazioni da soggetti che abusarono della loro posizione di potere, e che le circostanze da lui riferite riguardo all’autobomba gli furono suggerite da altri, a loro volta informati da fonti rimaste occulte.

Immediatamente dopo la strage, i servizi di informazione, in particolare il Sisde, rivolsero particolare attenzione a Scarantino. Tre mesi dopo Via D’Amelio, una nota su Scarantino, pronta e proveniente dal capo del centro Sisde di Palermo, fu trasmessa alla Squadra mobile di Caltanissetta su diretta richiesta di Tinebra, violando nuovamente il divieto di rapporto diretto tra servizi e Procura. L’obiettivo era accreditare il ruolo di Scarantino come autore della strage.

La questione se Tinebra si sia mosso autonomamente o sia stato manovrato dall’alto rimane aperta. Bruno Contrada ha dichiarato di aver ricevuto una telefonata da Sergio Costa, funzionario di Polizia aggregato al Sisde e genero dell’allora Capo della Polizia Vincenzo Parisi, che lo invitava a incontrare Tinebra per dare una mano nelle indagini. Questo suggerisce un coinvolgimento di un livello superiore nel sollecitare l’intervento dei servizi segreti.

Durante la sua requisitoria nel processo sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio a Caltanissetta, il PM Maurizio Bonaccorso ha messo in luce il ruolo centrale di Arnaldo La Barbera, capo del gruppo d’indagine Falcone-Borsellino, descrivendolo come un “ponte tra due mondi”: Cosa Nostra e i servizi segreti deviati, entrambi con un interesse comune nel nascondere la verità.

Bonaccorso ha sottolineato l’anomala e inquietante collaborazione tra la Procura di Caltanissetta e il Sisde nella fase preliminare delle indagini. Una collaborazione che si è saldata perfettamente con l’attività della Squadra Mobile di Palermo.

L’operazione fu quella di vestire di mafiosità il “pupo Scarantino”, il falso pentito noto come un piccolo delinquente comune dedito a furtarelli e contrabbando, la cui storia personale, nonché gli aspetti legati alla sua sfera sessuale, avrebbe escluso qualsiasi sua appartenenza a Cosa Nostra. Un’appartenenza conclamata dal Sisde, dalla Procura di Tinebra, e dagli uomini appartenenti al gruppo La Barbera, accusati poi di aver contribuito al depistaggio delle indagini.

Davvero possiamo credere che il depistaggio fu opera di tre singoli poliziotti?

Già nell’ottobre 1994, i PM Roberto Saieva e Ilda Boccassini smentirono clamorosamente Tinebra, parlando di inattendibilità delle dichiarazioni di Scarantino, ma nonostante ciò, Tinebra continuò a sostenere la sua versione.

Dina Lauricella del Fatto Quotidiano, riportando le testimonianze del Borsellino quater, ha rivelato che Tinebra avrebbe cercato di lenire il senso di colpa di Scarantino, spiegandogli di considerare la sua falsa collaborazione come un lavoro, mentre altri magistrati lo avrebbero consolato dicendogli che i nomi che era spinto a fare erano comunque colpevoli di altri crimini.

Nonostante le gravi ombre sulle indagini, Tinebra, indicato da più parti come appartenente alla massoneria, fu promosso a direttore del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) e successivamente procuratore generale della Repubblica di Catania.

Fu durante questo periodo che venne stilato il cosiddetto “Protocollo Farfalla” che vide collaborare tra il 2003 e il 2004 agenti penitenziari e 007 per acquisire informazioni da alcuni detenuti in regime di 41bis, tagliando fuori il livello politico (i ministri vigilanti) e la magistratura.

Un’operazione che si rivelò fallimentare. Mentre il coinvolgimento di uomini del Dap, del Sisde e della magistratura ha solo prodotto il risultato che questi sono stati distolti da attività più utili e produttive per l’Italia e per i cittadini.

Sono alcune delle conclusioni alle quali giunse il Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica presieduto da Giacomo Stucchi (Lega Nord), che diffuse i contenuti di una relazione redatta dal vicepresidente dell’organismo, il senatore Giuseppe Esposito. Una dettagliata relazione di una trentina di cartelle che riportava, tra l’altro, anche alcuni passaggi di audizione che si decise di desecretare per la prima volta. Il testo prese in esame le operazioni che avevano visto coinvolta l’intelligence italiana e il Dap – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – nel tentativo di raccogliere informazioni da detenuti o collaboratori in diversi periodi temporali, in un contesto storico e legislativo molto differente. Protagonisti dell’attività gli allora direttori di Sisde e Dap, Mario Mori e Giovanni Tinebra – tra i quali secondo il procuratore aggiunto di Catania, Sebastiano Ardita, esisteva una “forte intesa oltre che una grande amicizia” – ed il responsabile dell’Uffici ispettivo del Dap, Salvatore Leopardi.

La relazione di Esposito ricordava che “nel corso del 2004 si programmò e iniziò l’operazione con l’obiettivo di raccogliere informazioni, tramite il Dap, da detenuti che, sentendosi abbandonati dalle proprie famiglie o dalle organizzazioni criminali di appartenenza, avrebbero potuto manifestare la disponibilità a fornire informazioni di natura fiduciaria subordinata a dei vantaggi anche di natura economica per sé stessi o per i loro parenti”. Una operazione che, però, risultò aver sconfinato la cornice normativa allora vigente e che fece emergere un quadro complessivo caratterizzato da una gestione superficiale e da carenze organizzative aggravato da un’assenza di tracciabilità documentale che, oltre a non aver condotto a risultati di qualche utilità, rese possibili letture dietrologiche della vicenda. Sottolineando peraltro che gli organi giudiziari non avevano riscontrato elementi per promuovere azione penale.

La relazione rivolgeva critiche anche nei confronti del servizio di sicurezza del tempo, il Sisde, considerato “di fatto ingovernato”. Prova ne è, spiegò Esposito, “che per 14 mesi ha condotto l’operazione che avrebbe dovuto coinvolgere gli otto uomini più potenti della mafia che fu un fallimento di cui oggi restano agli atti solo 13 appunti”.

Su Tinebra pesavano anche diverse accuse di condotta non sempre lineare, culminate in un procedimento disciplinare da parte del CSM nel 2014 per condotta “gravemente lesiva dell’immagine di magistrato”. Quando fu citato come testimone al processo Trattativa, esibì un certificato medico attestante problemi di memoria e reazioni emotive, pur presentando contestualmente richiesta per la nomina a procuratore capo della Repubblica di Catania, incarico che non gli fu mai assegnato.

La nomina di Giovanni Tinebra a capo della procura di Catania – scrisse la parlamentare radicale Rita Bernardini in un’interrogazione parlamentare – costituirebbe “grave pregiudizio per il funzionamento della procura di Catania nonché per lo sviluppo delle delicatissime inchieste di mafia (e non solo) tuttora ivi pendenti. Il dottor Tinebra risulta essere legato da forti rapporti di amicizia con grossi nomi dell’imprenditoria catanese e romana, da Ciancio a Caltagirone, tutti personaggi titolari di grossi interessi tuttora oggetto di inchieste aperte dalla stessa procura di Catania”.

A questo si aggiunge un certificato medico col quale Tinebra aveva chiesto di essere esentato dalla testimonianza nel giudizio allora in corso a Palermo contro l’ex generale del Ros dei carabinieri, Mario Mori. “Il dottor Giovanni Tinebra – si legge del referto dell’ospedale “Cannizzaro” di Catania, firmato dal dottor Erminio Costanzo – è affetto da ‘sindrome parkinsoniana’ con tremore a riposo agli arti superiori (sinistro e destro), apofonia con bradilalia. Tale situazione clinica (aspetto motorio) e il marcato riverbero neuro-vegetativo (sudorazione improvvisa e rash cutaneo eccetera) oltre ad un disagio psicologico di base si accentua nei momenti di stress arrivando talvolta a rallentare il flusso ideico e il rashival mnesico”.

Il “malato” Tinebra, che non poteva testimoniare al processo Mori, era poi guarito per candidarsi come procuratore capo. È sufficiente cercare la cronaca dell’epoca, perchè tornino alla memoria altre vicende sepolte nel passato di Tinebra ma non scomparse dagli archivi.

Da procuratore capo di Caltanissetta, Tinebra fu aspramente criticato e perfino indagato per il sospetto di comunicazioni anomale fornite agli imputati. In un caso, addirittura, si parlò di Tinebra come di un pm che informava prima i soggetti delle sue indagini che avrebbe richiesto l’archiviazione. Gli indagati, in quel caso, si chiamavano Berlusconi e Dell’Utri.

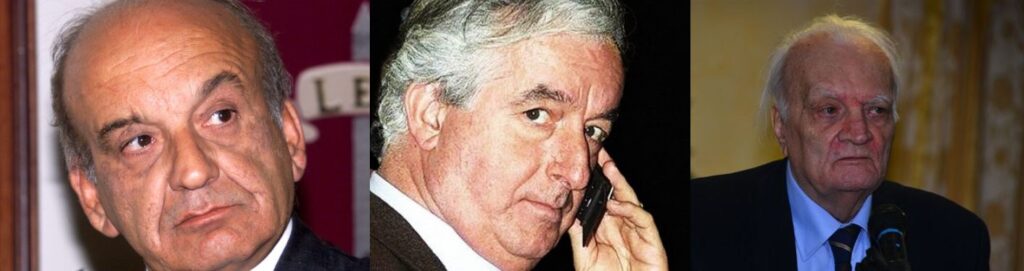

Come si possono slegare tra loro le figure di Tinebra, Contrada e La Barbera, che palesemente presero parte a un progetto premeditato per costruire una narrativa fuorviante?

Il vero motivo sta nel volere evitare le indagini sui “mandanti esterni” e il coinvolgimento dei servizi segreti quantomeno nel depistaggio.

L’obiettivo è quello di addebitare la strage di via D’Amelio a mafia-appalti ed esclusivamente a Cosa Nostra.

Un risultato quasi raggiunto, anche grazie alla Commissione antimafia che, per bocca della sua stessa presidente, Chiara Colosimo, deve dare delle risposte ai Borsellino e al loro legale.

Un orientamento che appare distante dal ruolo che dovrebbe avere la Commissione, ovvero indagare in merito alla strage senza posizioni precostituite.

Se così fosse, la Commissione si sarebbe resa conto che la morte di Paolo Borsellino era già stata decretata, e doveva essere eseguita, quando il giudice era procuratore a Marsala, quindi prima che si interessasse del dossier dei Ros di Mori.

Seguendo la logica della parcellizzazione degli eventi, delle responsabilità soggettive nel compimento del singolo reato, verrebbe meno , non solo quanto sancito dalla sentenza del Maxiprocesso, ma persino la condanna di uomini che contribuirono alle stragi senza prendere parte attiva all’esecuzione delle stesse, come nel caso di Vittorio Tutino, che con Gaspare Spatuzza rubò la 126 utilizzata per l’attentato di via D’Amelio. Avrebbe dovuto rispondere solo del furto dell’auto, o come giustamente avvenne, della partecipazione al progetto criminale?

O questo vale solo quando gli indagati/imputati sono uomini di Cosa Nostra?

Gian J. Morici