di Gian J. Morici

Il 16 febbraio 1998, lunedì, nei pressi dell’arenile di Sewer Beach, spiaggia di Virginia Key venne rinvenuto un cadavere.

La vittima era Dale Pike, figlio di Anthony Pike, dal quale Chico Forti stava acquistando il Pikes Hotel, a Ibiza.

L’accusa individua in Chico Forti il colpevole dell’omicidio di Dale Pike. Il movente, il compimento di una truffa in danno del padre.

Nel 2000, Chico Forti, che si è sempre dichiarato innocente, venne condannato all’ergastolo.

Lo scorso mese di dicembre, a distanza di venti anni dalla condanna, che Forti ha trascorso nelle carceri americane, il Governatore della Florida ha accolto la sua istanza di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di essere trasferito in Italia

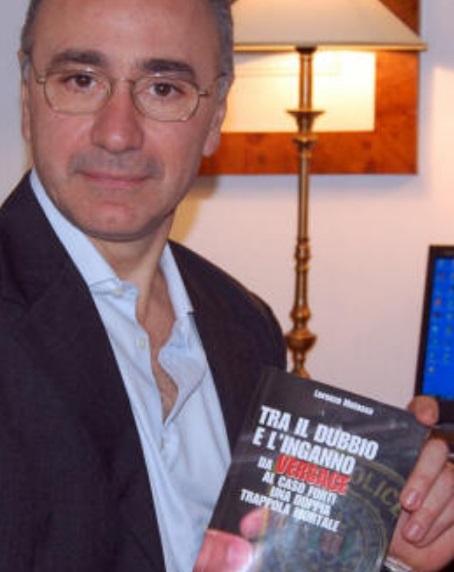

Abbiamo intervistato il Giudice Lorenzo Matassa, che si interessò al caso Forti, e che a suo tempo scrisse anche un libro, a seguito della cui pubblicazione ricevette la lettera di ringraziamento di Gianni Forti, zio di Chico che fin dall’arresto del nipote ha chiesto che venisse fatta giustizia.

“Da allora – scrive Gianni Forti nel concludere la lettera al Giudice Matassa – io ho cercato in tutti i modi di ottenere un appello per la revisione del caso. Ho interpellato avvocati, giudici, criminologi, politici, ho mobilitato stampa e televisione per sollecitare l’attenzione su questo incredibile affare, ma finora tutto è stato inutile. Le dico questo per farLe capire la parte che ho avuto in questa storia. Un’eredità lasciatami da mio fratello, il padre di Chico, il quale, sofferente di cuore, per questa vicenda è morto di dolore. Non so in quale modo questo libro potrà sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tragica sorte di Chico. Opererò, con le mie residue forze, perché ciò avvenga. Per questo La ringrazio a nome di tutti coloro che nutrono speranza per un nuovo processo. Sono gli stessi che pensano che la Giustizia esista e che, alla fine, possa prevalere su quella che Lei ha definito l’imperfetta amministrazione della giustizia.

Un saluto caloroso, unito a tanta speranza, da Gianni Forti”

Sono trascorsi 14 anni da quando lei scrisse il libro “TRA IL DUBBIO E L’INGANNO – DA VERSACE AL CASO FORTI UNA DOPPIA TRAPPOLA MORTALE”.

Il 24 dicembre 2020, il governatore della Florida ha accolto l’istanza di Chico Forti che permette al condannato di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo del 1983.

Si torna a parlare di imminente estradizione.

Si tratta di estradizione o di trasferimento del detenuto?

Qual è la differenza?

Occorre leggere nel suo complesso il testo della Convenzione di Strasburgo per comprendere cosa questa preveda.

Specificamente all’articolo 2 della Convenzione si afferma:

“…Una persona condannata sul territorio di una Parte può, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, essere trasferita nel territorio di un’altra Parte per subirvi la condanna inflittale. A tal fine può esprimere, sia presso lo Stato di condanna, sia presso lo Stato di esecuzione, il desiderio di essere trasferita in virtù della presente Convenzione…”.

Nel caso che ci riguarda, è chiaro che il FORTI è solo trasferito in Italia per espiare la pena che gli è stata inflitta sulla base di un processo promosso nei suoi confronti e definitosi secondo le regole vigenti negli Stati Uniti d’America.

Per rendere le cose più chiare e semplici (soprattutto a coloro che mai hanno studiato Diritto) gli USA non consegnano Forti all’Italia perché lo processi secondo le sue regole, ma perché possa, in Italia, portare a compimento la pena che lo Stato della Florida gli ha inflitto.

Non estradizione, quindi, ma solo consegna del detenuto al Paese del quale è cittadino per continuare ad espiare la pena altrove inflittagli.

*

Questo significa che il FORTI non potrà mai tornare in libertà?

Per rispondere a questa domanda occorre leggere – come avevo indicato in premessa – il testo completo della Convenzione di Strasburgo.

Vi è un articolo sul quale occorre fare opera di interpretazione.

Lo trascrivo per intero perché possa capirsi cosa prevede:

Art. 10 Proseguimento dell’esecuzione

“… In caso di proseguimento dell’esecuzione, lo Stato d’esecuzione è vincolato dalla natura giuridica e dalla durata della sanzione quali risultano dalla condanna. 2. Tuttavia, qualora la natura o la durata di questa sanzione fossero incompatibili con la sua legislazione, o se la sua legislazione lo esigesse, lo Stato di esecuzione può, mediante una decisione giudiziaria o amministrativa, adattare questa sanzione alla pena o alla misura previste dalla propria legge per reati della stessa natura.

Quanto alla sua natura, tale pena o misura corrisponde, per quanto possibile, a quella inflitta dalla condanna da eseguire. Essa non può aggravare, per sua natura o durata, la sanzione pronunciata nello Stato di condanna né eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato d’esecuzione

In altre e più semplici parole, lo Stato in cui il condannato viene trasferito per la continuazione della pena – pur prendendo atto del contenuto della condanna inflitta nel Paese di provenienza – può “adattare” la condanna a quelle di “suo” uguale genere.

Cercherò di essere ancora più chiaro, anche se mi rendo conto che la complicazione che sto affrontando fa necessità di una laurea in Diritto…

Per gli americani una condanna all’ergastolo “without parole” significa che il condannato potrà uscire dal carcere solo allorché il suo cadavere sarà chiuso dentro il famigerato sacco di plastica sigillato dalla cerniera.

Per noi italiani – maestri del bizantinismo giudiziario – l’ergastolo (che per gli antichi greci era un luogo di lavoro forzato…), semplicemente non esiste. O, meglio, esiste solo in termini virtuali nel senso che, dopo un certo numero di anni (oltre venti) ed in certe condizioni, i condannati all’ergastolo possono essere ammessi ad una premiale e graduale remissione in libertà.

Se non ci credete chiedetevi perché gli “ergastolani” per la strage di Bologna, Fioravanti e Mambro, siano di fatto fuori dalla galera ed insieme a loro tanti terroristi italiani condannati al massimo della pena.

Accanto al Codice Penale, infatti, vive una cosa che si chiama Ordinamento Penitenziario e che – con il realismo del Re – cerca di umanizzare la pena nel modo in cui il cristianesimo impone che sia.

Per gli americani tutto ciò è una follia, ma diciamo che – da questo punto di vista – non dobbiamo prendere lezioni da loro che dell’incoerenza hanno fatto sistema giudiziario.

Alludo alla pena di morte, irrogata senza una sentenza che spieghi il perché, in una nazione che assume di osservare la fede cristiana.

Fuor di polemica, però, è chiaro che nel momento in cui il condannato Enrico Forti arriverà in Italia (avendo già scontato più di venti anni di prigione in America) è giusto che abbia lo stesso trattamento che altri condannati come lui hanno avuto in precedenza.

Su questo non penso che gli Stati Uniti possano dire alcunché, anche interpretando restrittivamente la Convenzione di Strasburgo.

Mi sembra, del resto, che nel precedente che riguardò la condannata Silvia Baraldini la sua “estradizione” si sia risolta in Italia con un periodo di detenzione domiciliare, poi l’applicazione di un provvedimento di indulto ed, infine, la sua remissione in libertà.

*

Quello di Forti fu un processo indiziario.

Come si raggiunse la prova della sua colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio?

Come spiego nel libro, il ventaglio del ragionevole dubbio, in questo processo, è molto aperto.

Il ragionevole dubbio apre scenari che sono più vicini alla filosofia teoretica che al Diritto.

Basta pensare ad alcuni concetti:

Sulla ragionevolezza: “Chi dice cosa è ragionevole e secondo quale graduazione di intelletto?”

Sul dubbio: “Chi può sapientemente stabilire cosa sia il dubbio ed in cosa abbia sostanza giuridica?”

Sull’ al di là: “Chi stabilisce la soglia di superamento di questa barriera e, soprattutto, chi conosce dove sia posta?”

Sono solo alcuni dei passaggi delicati della ricostruzione del caso che ha portato alla condanna di Enrico Forti.

Ne posso riferire alcuni in ordine sparso, “random” come gli stessi americani direbbero.

Ad esempio, il movente.

Non vi è un vero e proprio movente, a meno che non si voglia considerare il movente apparente.

In altre parole, Forti avrebbe ucciso per potere definitivamente acquisire la proprietà di un albergo (il Pike’s Hotel) che si trovava ad Ibiza.

Ma questo albergo non era di proprietà né della vittima, né del padre che ne possedeva solo il 5 percento.

L’albergo era di un trust, a sua volta posseduto da un altro trust, a sua volta posseduto da un altro trust, posseduto da un altro trust.

Avete letto bene. Proprio così. Tre di questi trusts avevano sede in paradisi fiscali. Ma non era questo il problema più importante della possibile cessione. La cosa davvero insuperabile era correlata alla circostanza che Tony Pike (padre dell’ucciso) era in stato di interdizione legale e, quindi, nulla avrebbe potuto cedere se non sulla base di un consenso del suo tutore che mai ebbe ad esprimere una tale volontà.

L’apparenza del movente potrebbe essere vista nel fatto che, malgrado tutto questo, Forti abbia agito pensando di potere comunque conseguire il profitto desiderato.

Se un parallelo si vuole fare, è un po’ quello che accade quando un rapinatore agisce pensando che la vittima abbia del denaro nelle tasche senza sapere che quel denaro, in realtà, non vi era mai stato.

Su questo l’Accusa consolidò un ciclopico errore.

Dapprima ascrisse a Forti la contestazione di essere l’esecutore materiale, salvo poi modificarla in corso d’opera processuale assumendo che ne fosse il mandante insieme a persone rimaste ignote.

La stessa Accusa aveva, però, archiviato ogni tipo di contestazione relativa alla possibile truffa perpetrata ai danni del padre della vittima.

Insomma, una grande confusione contestativa.

E la confusione, in un processo genera – da sé stessa – il dubbio.

Gli americani coltivano – giustamente – l’idea della Verità come faro di ogni cosa e così nel processo la menzogna diventa prova d’accusa.

Questo per rispondere alla Vostra specifica domanda.

Forti mentì. Non una volta, ma numerose volte.

Il processo che lo ha condannato alla prigione a vita trae la sua vera giustificazione dalle stesse menzogne.

Non lo dico io. Lo afferma il Public Prosecutor, Reid Rubin, nel corso della sua arringa finale: Forti andava condannato perché aveva mentito su un particolare che faceva la differenza tra innocenza e colpevolezza.

La menzogna era quella relativa alla notte in cui la vittima era arrivata a Miami ed era stata prelevata dal Forti in aeroporto.

Fin dall’inizio delle indagini, il Forti aveva negato di avere incontrato la vittima quella notte e di averla portata con sé, in auto, nei momenti successivi al suo atterraggio proveniente dalla Spagna.

Questa menzogna – per l’accusa – valeva la condanna.

Vedo i vostri occhi fermarsi a meditare questa parte della ricostruzione.

Vi starete chiedendo: “Perché ha mentito se era estraneo ai fatti?”

Già… perché lo ha fatto?

Potrei già da adesso rispondere che la menzogna non può mai equivalere alla condanna perché la condanna deve poggiare su prove; la menzogna, invece, aleggia sulle sensazioni (e non si può mandare sulla sedia elettrica qualcuno solo sulla base delle sensazioni…).

Ma, in realtà, neppure questo è il problema di quel processo.

La verità semplice di quel processo sta in questo.

Fin dal primo momento Forti era sospettato, dalla polizia di Miami, di essere l’autore dell’omicidio di Dale Pike.

Proprio perché indagato (e non testimone come cercavano di fingere che fosse…) egli doveva essere notiziato dei suoi diritti ed invitato a nominare un difensore (questa procedura, negli USA, ha il nome di “Miranda Rules” ed è molto simile a quella che abbiamo in Italia).

Effetto di quel disconoscimento era l’inutilizzabilità delle sue dichiarazioni sostanzialmente auto-accusatorie per menzogna.

Inutile dire che la violazione delle regole Miranda ha inciso pesantemente sull’esito del processo e la condanna che ne è seguita.

La menzogna dell’imputato, infatti, incide prepotentemente sui pensieri dei giurati chiamati a decidere e spesso confonde ciò che è prova del fatto rispetto a ciò che, invece è elemento psicologico del reato.

*

Nel suo libro ricorda come la vicenda di Forti coincise con un periodo in cui i rapporti tra Italia e Stati Uniti non erano proprio idilliaci a causa della mancata concessione di estradizione da parte dell’Italia di un cittadino italo-americano (doppia cittadinanza) imputato di omicidio, e della strage del Cermis.

In che misura queste due vicende hanno potuto influire nel caso di Chico Forti?

Sì. Ricordo questa coincidenza storica.

Non era un tempo di distensione diplomatica tra Italia e Stati Uniti.

Ricorderete che per un gioco militare (così è possibile definirlo) un aereo americano aveva reciso il cavo della funivia del Cermis uccidendo i venti occupanti della cabina (3 febbraio 1998).

I piloti dell’aereo si sottrassero al giudizio della Giustizia italiana.

Per chi voglia approfondire il merito delle cose c’è l’ausilio della memoria di wikipedia (https://it.wikipedia.org/wiki/Incidente_della_funivia_del_Cermis), ma si rischia il mal di testa.

Vi era, poi, molto livore da parte degli inquirenti di Miami nei confronti degli italiani per un altro motivo.

Un italiano, accusato di un brutto omicidio, si era sottratto alla giustizia dello Stato della Florida fuggendo in Italia ed il nostro Paese aveva rifiutato l’estradizione – a mio avviso giustamente – a ragione del fatto che in quello Stato e per quel reato era prevista la pena capitale (non ammessa dal nostro ordinamento).

Però, devo dire in tutta franchezza che non ritengo che queste situazioni di dialettica internazionale (vorrei chiamarle così…) abbiano potuto determinare o condizionare il processo e la condanna del Forti.

Ne parlo nel libro per localizzare il momento storico in cui, giunto a Miami per adempiere ad una rogatoria internazionale, mi ero trovato per la prima volta vis à vis con la vicenda del Forti e la possibilità che questi andasse, dritto dritto, sulla sedia elettrica.

Sembra che la circostanza non trovi il Forti riconoscente per l’opera che allora svolsi per evitare che rimanesse grigliato come San Lorenzo.

Secondo la sua ricostruzione delle cose, mai avrebbe rischiato – neppure per un momento – di finire arrostito sulla sedia elettrica.

Bontà sua…

*

Cosa sarebbe accaduto, in Italia, dinanzi agli indizi di colpevolezza contestati in America al Forti?

In Italia avrebbe avuto maggiori garanzie di un giusto processo?

Beh… su questa domanda non è facile rispondere perché, forse, una vera e propria risposta non può esistere.

Ogni processo penale ha una sua storia.

Se volete, pongo una similitudine sperando che non sia male interpretata o valutata come una profanazione del “sacro rito del processo penale”.

Il processo penale è come il gioco degli scacchi.

Vi sono regole e strategie; percorsi obbligati, ma fantastiche mosse.

Ogni partita, però, ha una sua storia ed un suo finale

La Verità reale e quella processuale possono coincidere, ma non è detto che coincidano a ragione del fatto che le regole del processo esigono che la Verità si manifesti agli occhi del giudice attraverso precise modalità.

Da qui nasce la bravura dei protagonisti di quel difficile gioco.

A questo proposito racconto sempre una storiella che molto riesce a fare riflettere su quanto il processo possa discostarsi dalla Verità.

Un tale subisce un importante processo per omicidio.

La sua responsabilità è davvero schiacciata da inoppugnabili prove.

Ma la difesa, con rara abilità, le smonta tutte una dopo l’altra elevando eccezioni che alla fine trovano il dispositivo assolutorio della corte.

Ma non di una semplice assoluzione si tratta.

Quella cui l’imputato assiste è un’assoluzione quasi con acclamazione, con i giurati che escono piangendo e liberi finalmente dal peso di avere fatto giustizia e la folla degli astanti plaudente al giusto esito.

Ma l’avvocato è uno di quelli “vecchia maniera”, insomma uno che medita con la sua coscienza anche dopo avere riportato la vittoria.

L’avvocato si avvicina al suo cliente e con fare interrogativo gli chiede:

“Beh… l’ho fatta assolvere nel più acclamato dei modi. Però, adesso, potrà dirmi la verità. Lei è colpevole o innocente?”

Sembra che la storiella registri questo finale.

L’imputato riflette a lungo con lo sguardo rivolto ai giurati e poi con voce molto bassa per non essere udito:

“Avvocato… prima che lei parlasse ero sicuro di essere colpevole…”

Nel processo indiziario l’esito del giudizio è solo nelle menti dei giudici una volta acquisite e composte le prove sul tavolo della decisione…

Per quanto riguarda la seconda parte della domanda, ovvero se il sistema italiano sia più garantista così vado ad argomentare:

La risposta è sì. Un sì pieno e a prova di ogni possibile obiezione.

Il sistema penale americano vive di presunzioni tecniche che sono il frutto di una – a loro modo di vedere – giusta concezione delle cose.

La prima, tra esse, risiede nel volere del Popolo.

Se il Popolo è sovrano (e lo è anche da noi, manifestandosi ciò in un plateale paradosso…), il Popolo decide se un imputato è colpevole o innocente emanando un verdetto che dovrà avere la sua certa esecuzione.

Nel sistema americano, va da sé che se il Popolo decide, quello stesso Popolo non possa smentire sé stesso.

Troppi se possono confondere anche una mente pronta ad ogni ipotetica.

Più semplicemente, al di là dell’oceano vive l’idea coerente che una volta emessa una decisione non la si debba cambiare con un’altra.

Da noi, forse in modo più ironicamente umano, vige un principio diverso e per taluni aspetti opposto.

Il sitema italiano riconosce la fallibilità di ogni decisione e, quindi, prevede che il Popolo di primo grado possa essere smentito dal Popolo di secondo grado e che – a sua volta – quest’ultimo possa essere smentito dal Popolo dell’interprete finale delle Leggi (che potrebbe, ancora, essere smentito da un Popolo della revisione…).

Insomma, un Popolo a sovranità decisoria provvisoria e modificabile.

Sarà pure un paradosso, ma è questo uno strumento migliore per amministrare l’errore e – soprattutto – la possibilità di correggerlo.

Ma vi è dell’altro.

Il sistema americano accetta che non vi sia una sentenza di condanna, ma solo un verdetto: una decisione senza motivazione.

È difficile spiegare questo passaggio per chi non è addentro alla materia del processo penale e delle sue regole.

Nel sistema americano puoi finire sulla sedia elettrica con il verdetto.

La decisione, però, non reca con sé i motivi che – deve supporsi – coincidono con quelli sviluppati dall’accusa nel corso del processo.

Ma se tutti o solo alcuni di quegli elementi sono stati ritenuti validi, non si saprà mai perché nessuno redige i motivi che sostengono il verdetto.

Comprenderete l’importanza della questione…

Non voglio complicare troppo le cose.

Tuttavia è fondamentale rilevare che, se non esiste una motivazione della decisione, è praticamente impossibile redigere un vero appello.

Come si può, infatti, assumere l’errore in fatto o in diritto del giudice se quel decidente non ha dato forma al suo percorso logico per addivenire alla condanna?

Tanto è vero questo interrogativo che nel sistema americano non esiste l’appello nel senso classico conosciuto in Italia (ossia una rimeditazione nei fatti del processo operato da giudici diversi e più esperti…), ma una specie di ricorso per violazione di legge la cui statistica dei rigetti – meglio delle inammissibilità – racconta più di mille parole.

Non è un caso, quindi, che il Forti abbia chiesto la “rimeditazione” del proprio processo numerose volte senza che mai questa richiesta sia stata accolta dalla Corte Suprema.

Non mi risulta che – ad oggi – la procedura penale americana sia stata oggetto di obiezioni di sorta davanti ad organi internazionali che si occupano dei Diritti dell’Uomo.

*

Cosa le fa ritenere possibile una rimeditazione del processo?

Beh… semplice. La circostanza che per il grave fatto addebitatogli in Florida il nostro connazionale non abbia mai subito un processo in italia.

Cercare di spiegare perché questo non sia mai avvenuto è davvero difficile nell’odierno contesto.

Anche qui si dovrebbero spiegare regole tecniche e, soprattutto, la loro non sempre ampia interpretazione dal parte dei giudici.

Vi dico solo che il reato che il Forti ha commesso (secondo la giustizia americana) è stato consumato ai danni di un cittadino ispano-australiano all’estero, risolvendosi questa situazione in una extra-territorialità che riduce di molto la possibilità di intervento da parte dell’Italia.

Se poi considerate che il codice di procedura penale ti permette di agire se il delitto ha avuto in tutto od in parte esecuzione in territorio italiano, beh… allora si comprende in quale complicazione ci si trovi.

Sono gli americani che dovrebbero ripensare a quel processo concluso più di venti anni fa.

Lo dovrebbero rimeditare come un cold case, raffreddando l’impeto con il quale decisero la condanna del Forti.

Magari chiedendosi perché mai una delle giurate di quella corte – di recente intervistata da “Le Iene” – scoppiando in pianto ha confessato di essere stata obbligata a dichiararsi per la colpevolezza.

Oppure rimeditando le dichiarazioni del fratello dell’ucciso (Bradley Pike) che ha, in tutta onestà, escluso che ad uccidere Dale possa essere stato il Forti.

Insomma, c’è di tutto e di più per ripensare quel triste episodio consumatosi davanti all’oceano della Florida e, stavolta, con un nuovo titolo: “Chi, veramente, ha ucciso Dale Pike?”.

Finalmente ritrovo in un articolo la citazione dell’italiano che, stando ai miei ricordi, aveva ucciso un esattore delle tasse in Florida, riparando poi precipitosamente in Italia. A parte ogni considerazione su eventuali correlazioni tra le vicende giudiziarie, mi piacerebbe rinvenire qualche riscontro mediatico d’epoca o un riassunto. Grazie