Ce lo dicono pure le scritture – non quelle sacre ma quelle di qualche amante – che Matteo è stato un dono.

Pare che in qualche modo la colpa sia dell’asilo (sì proprio quello dove portiamo i fanciulli e insegnano i primi rudimenti della religione) se queste pie donne hanno frainteso i rudimenti con i rodimenti della gelosia e i loro pruriti, nonché il dono divino a loro riservato.

Matteo deriva infatti dal nome ebraico מַתִּתְיָהוּ (Mattityahu) che, composto dai termini matath (“dono”) e Yah (abbreviazione di “Yahweh”), può essere tradotto come “dono di Yahweh”, che venne latinizzato nella forma Matthaeus, sulla base dell’adattamento greco Ματθαίος (Matthaios) – fonte Wikipedia.

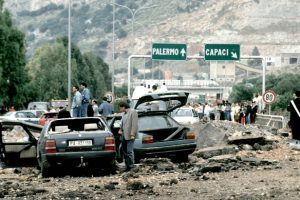

Di sante e santuzze bruciacchiate (non c’è più rispetto) è piena la storia di “cosa nostra”.

Se noi comuni mortali il compleanno lo festeggiamo in famiglia, in pizzeria o al ristorante, ieri il “dono di dio” ha finalmente trascorso il suo primo genetliaco senza la famiglia né la famigghia, ospiti in altri alloggi, in casa (circondariale) senza feste e festini, musica, happy hour, champagne e dame, spesso maritate.

La vita è fatta di tante sfumature, ma da cinquanta a quelle del “dono di dio” ne passa.

Ospite, spesse volte più di “Nove settimane e mezzo”, è stato causa di non pochi problemi cervicali ai quali i medici del paese non trovavano né spiegazione né cura.

Ma partiamo dall’inizio. Tutto cominciò con Francesco, dal latino “Franciscum” il cui significato era “appartenente al popolo dei Franchi, abitante della Francia”, che ancora non capiamo cosa ci venne a fare da noi, tranne che del fatto non ci sia colpa della trasformazione sociale avvenuta dopo la conquista normanna (sempre colpa dei francesi è) quando in età medievale nacque l’odierna città di Castelvetrano.

Franciscum, padre di Matthaeus, era uomo all’antica, e forte del detto “cu’ scecchi caccia e fimmini criri, facci di pararisu nun ni viri” (ovvero che chi conduce somari e crede alle donne, non vede il paradiso) per questo suo figlio, dono di dio, mandò in paradiso un suo giovane amico che lo conduceva alla perdizione.

Ma il giovane Matthaeus aveva ormai preso il vizio e i rodimenti, e invaghitosi di una bella austriaca si dette all’opera ammazzando quel povero cristo del proprietario di un albergo nel quale la donna lavorava.

Franciscum, da buon padre di famiglia e di famigghia – quella dell’onore, o finto tale -, tirò le orecchie al figliuolo ricordandogli il detto “donne e buoi dei paesi tuoi”.

Tolta qualche breve parentesi della vita del giovane Matthaeus, quando tra un omicidio e l’altro trovò il tempo di regalarsi qualche momento di relazioni amorose con donne libere, tutto il resto avvenne a causa di quel miscuglio tra insegnamenti religiosi – santuzze bruciacchiate comprese – e detti popolari che mischiavano femmine e buoi.

Galeotto fu il detto che i panni sporchi si lavano in famiglia, così che il povero Matthaeus, costretto lontano da casa – ma non troppo – pensò bene che famiglia e famigghia la stessa cosa erano, e che dunque il lavaggio, oltre quello del denaro, riguardasse pure i panni.

Ma avete mai visto un uomo lavarsi vestito?

Aumma aumma – e in alcuni casi neppure troppo aumma aumma – cominciò a frequentare donne sposate rigorosamente di famigghia o comunque vicine alla famigghia, bazzicandole spesso, chi in un tugurio, chi tra le mura domestiche.

Galeotto fu il bazzicare, che portò il giovanotto a cercare l’origine del termine, ma a causa di un errore pensò fosse da ricondurre alla Bazzica, il gioco di carte che deriva dalla scopa-bazzica, la quale deriva dalla scopa, praticato in Francia nel 1800, conosciuto con il termine francese bésigue, trasformato nella Bazzica italiana che è un misto di Briscola, Tressette e Marianna.

Il Tressette – quello con il morto, per intenderci – Matthaeus lo conosceva bene da tempo, la scopa pure, e la briscola non era difficile.

Che non ci fosse la Marianna non era un problema, l’importante che femmina fosse, e femmina – o per meglio dire femmine – fu.

“Dono di dio fu”, giurerebbero le pie donne, ignare del fatto che la verità la conosce il farmacista.

Matthaeus faceva la bella vita, faceva l’amore dalla sera alla mattina, acchiappandone qualcuna ogni volta che gli saliva la botta della passione.

Abbandonata la collezione di francobolli, si dedicò alla collezione di marianne convinte che avesse i super poteri.

Ma galeotta fu la donna, e quegli spioni dei carabinieri che pudicamente non mommiavano (da mommo, ovvero guardone) le amanti, ma beccarono comunque in castagna la sorella.

Castagne e fragole sempre frutta sono – a prescindere che sia secca o fresca – e il risultato fu quello di trovare così tanti pizzini da poterci scrivere su un’enciclopedia.

E come le ciliegie – sempre frutta è – un pizzino tira l’altro, e fu così che vennero fuori le storielle delle scannate di gelosia, per fortuna solo letterarie, e i propositi scannatori – questi più reali e cruenti – di qualche panciuto “punciuto”, forse solo per invidia di quella pancia mai posseduta.

Tre cose piacevano a Matthaeus: comandare, la bella vita e le femmine.

Ma “dici donna, dici danno”, dalle “donne dei paesi suoi”, i buoi non so – direbbe quella buonanima di mio nonno – il dono di dio fece un miracolo considerata la sua trentennale latitanza, regalando in brevissimo tempo una caterva di braccialetti per tutti e molte belle feste di compleanno in casa – esclusivamente circondariale – dove ognuno potrà ricevere i biglietti di auguri degli inquirenti e degli investigatori che hanno avuto il piacere di accompagnarli presso i loro nuovi alloggi.

Gian J. Morici