Chiarire, portare in superficie, può risultare vitale ad alcune persone che soffrono – dunque essere superficiali in alcune circostanze non è poi così negativo! – perché potrebbe significare permettere a un loro dolore anche enorme di avere voce, e imparare così ad affrontarlo, e a prendersene cura; o dare a un loro segreto anche gravissimo un nome il cui pronunciamento lo dissolve. Con le giuste competenze e capacità, con tutta la delicatezza possibile, con tutte le risorse umane e professionali che abbiamo acquisito, con tutta la sensibilità, l’accoglienza, la sospensione di giudizio di cui siamo capaci, noi medici potremmo essere coinvolti ad aiutare qualcuno proprio a dar voce, a dar nome a un dolore, a un segreto che non si è più in grado di sostenere, e che per questo genera una sofferenza troppo grande per poter essere sopportata, e che pone a rischio non solo le sue relazioni, ma la sua stessa vita. In questi casi è necessario togliere il velo e scoprire ciò che è nascosto (e bisogna saperlo fare!): questo ha maledettamente a che fare con ciò che chiamiamo verità. La stessa verità a cui dovrebbero aspirare la maggior parte dei medici, dei terapeuti, di ogni persona che a vario titolo si trova a prestare la sua opera umanitaria in contesti sociali non facilmente comprensibili, men che meno accettabili da una mentalità occidentalizzata, contesti corrosi da una violenza strutturata nella miseria, che li permea in ogni sua parte e in ogni suo componente, e vissuta e accettata ineludibilmente quasi come normale.

Chiarire, portare in superficie, può risultare vitale ad alcune persone che soffrono – dunque essere superficiali in alcune circostanze non è poi così negativo! – perché potrebbe significare permettere a un loro dolore anche enorme di avere voce, e imparare così ad affrontarlo, e a prendersene cura; o dare a un loro segreto anche gravissimo un nome il cui pronunciamento lo dissolve. Con le giuste competenze e capacità, con tutta la delicatezza possibile, con tutte le risorse umane e professionali che abbiamo acquisito, con tutta la sensibilità, l’accoglienza, la sospensione di giudizio di cui siamo capaci, noi medici potremmo essere coinvolti ad aiutare qualcuno proprio a dar voce, a dar nome a un dolore, a un segreto che non si è più in grado di sostenere, e che per questo genera una sofferenza troppo grande per poter essere sopportata, e che pone a rischio non solo le sue relazioni, ma la sua stessa vita. In questi casi è necessario togliere il velo e scoprire ciò che è nascosto (e bisogna saperlo fare!): questo ha maledettamente a che fare con ciò che chiamiamo verità. La stessa verità a cui dovrebbero aspirare la maggior parte dei medici, dei terapeuti, di ogni persona che a vario titolo si trova a prestare la sua opera umanitaria in contesti sociali non facilmente comprensibili, men che meno accettabili da una mentalità occidentalizzata, contesti corrosi da una violenza strutturata nella miseria, che li permea in ogni sua parte e in ogni suo componente, e vissuta e accettata ineludibilmente quasi come normale.

Sulla violenza alle donne. La violenza, quando è subita da una donna occidentale, matura, emancipata, crea umiliazione, sdegno, rabbia, commossa indignazione: la privacy è stata violata, il proprio essere libero è stato prima mortificato e poi distrutto, ucciso da un gesto di sopraffazione brutale, inumano, in cui un appartenente al genere maschile (più sul versante delle bestie) prevarica, annichilendola, su un’appartenente al genere femminile. Una donna così, ne soffre terribilmente, ne è schiacciata, fin verso la vergogna più profonda, ferita fino a non sentirsi più degna di essere donna. Una cruda, spaventevole consapevolezza, che però, malgrado tutto, si può dichiarare, denunciare, esternare, trasformare, esorcizzare, persino recuperare, psicoterapizzarla, distanziandosene, e persino testimoniarla, come un atto che degrada agli strati più infimi la condizione umana.

Questo può capitare a una donna matura, consapevole del suo essere donna, comunque emancipata, occidentale, più o meno padrona dei suoi mezzi espressivi, del suo ruolo, delle sue aspirazioni e ambizioni personali, della sua posizione sociale, delle sue capacità di competere lealmente e alla pari con l’altro sesso, spesso superandolo.

Ma, se la violenza è subita da una bambina, di un’altra cultura, di un’altra dimensione antropologica, dove lo status femminile giace in una condizione di muta sottomissione, di arrogante oppressione da parte dei maschi – dove è lecita e buona ogni azione maschile, tutto ciò che è nel dominio maschile; una bambina che spesso prova persino l’orgasmo nel momento in cui è violentata contro la sua volontà (per lo meno non certo con il suo consenso consapevole) da un amico del padre, dal patrigno, dallo zio cui è stata concessa dalla madre: cosa ne sa lei del suo essere, prima ancora che donna, persona, con pari diritti, doveri, dignità, opportunità di tutte le altre persone, maschi o femmine che siano? Che cosa ne sa? E che spiegazione dà, a tutte le sofferenze che prova, a tutto il dolore percepito senza trovarne mai una ragione, e che la relega, la schiaccia in una subordinazione atavica non voluta e che le impedisce ogni possibile emancipazione? Spesso è violentata prima della pubertà, e spesso non ha più valore nemmeno come moglie, a cui è richiesta innanzitutto la verginità: una donna vergine per un maschio di tal fatta vale molto, per questo le bimbe, ancora prima della loro raggiunta maturità sessuale, le si danno in sposa il più presto possibile, per evitare che, dopo violentata, nessuno più la voglia! È quello che ha imparato, ed è quello che agirà su sua figlia, e anzi capirà le azioni turpi degli uomini, di tutti i maschi che hanno abusato di lei, e di sua figlia, e di sua nipote.

Ma, se la violenza è subita da una bambina, di un’altra cultura, di un’altra dimensione antropologica, dove lo status femminile giace in una condizione di muta sottomissione, di arrogante oppressione da parte dei maschi – dove è lecita e buona ogni azione maschile, tutto ciò che è nel dominio maschile; una bambina che spesso prova persino l’orgasmo nel momento in cui è violentata contro la sua volontà (per lo meno non certo con il suo consenso consapevole) da un amico del padre, dal patrigno, dallo zio cui è stata concessa dalla madre: cosa ne sa lei del suo essere, prima ancora che donna, persona, con pari diritti, doveri, dignità, opportunità di tutte le altre persone, maschi o femmine che siano? Che cosa ne sa? E che spiegazione dà, a tutte le sofferenze che prova, a tutto il dolore percepito senza trovarne mai una ragione, e che la relega, la schiaccia in una subordinazione atavica non voluta e che le impedisce ogni possibile emancipazione? Spesso è violentata prima della pubertà, e spesso non ha più valore nemmeno come moglie, a cui è richiesta innanzitutto la verginità: una donna vergine per un maschio di tal fatta vale molto, per questo le bimbe, ancora prima della loro raggiunta maturità sessuale, le si danno in sposa il più presto possibile, per evitare che, dopo violentata, nessuno più la voglia! È quello che ha imparato, ed è quello che agirà su sua figlia, e anzi capirà le azioni turpi degli uomini, di tutti i maschi che hanno abusato di lei, e di sua figlia, e di sua nipote.

Alcune bambine in alcune zone dell’Africa subiscono ancora questa sorte. E alcune madri continuano a perpetrare la loro storia di abusi subiti nell’innocenza violata delle piccole figlie, fatte prostituire con qualche parente, amico, persino con il secondo marito, a volte violentate dallo stesso padre ubriaco.

E se a questa situazione di violenza implicita di una cultura che, malgrado tutto, ci ostiniamo a non giudicare (anche perché, con tutta probabilità, al di là dell’evidente maschilismo insito in alcune popolazioni locali, è altrettanto vero che la violenza si inasprisce al contatto con la cosiddetta cultura dominante occidentale, che molto più spesso di quanto non venga diffuso, approfitta della sua forza economica e politica per devastare letteralmente interi territori delle loro materie prime, lasciando in cambio impoverimento, degrado, involuzione sociale) si aggiunge il malgoverno, anzi: malissimo governo!, di una vera e propria casta di pochi maschi potenti usurpatori di fatto, che sfruttano la miseria del loro popolo per garantire i loro sporchissimi inconfessabili privilegi, alle donne non resta che rassegnarsi a una barbara sottomissione, inqualificabile, ma vissuta come ineluttabile.

Canzone per Zwena. In Eritrea le donne scappano via, insieme ad altri uomini, da miserie, povertà, imposizioni assurde: hanno già lottato, ma senza effetti positivi e tangibili. Di tangibile rimane solo la fuga: scappano, sulle vie dell’Esodo, verso il Sudan e poi la Libia, oppure verso l’Egitto, e poi verso Israele, dato che gran parte di loro, non praticano il cristianesimo copto, ma l’ebraismo. E sono rapite, torturate, stuprate, ricattate …

Zwena è stata rapita, è stata torturata con la plastica liquefatta da un accendino, che cade, goccia a goccia, macchiandole la pelle nera di graziosi ghirigori bianchi, sul viso, sul seno, le braccia, l’addome, le cosce – e poi la schiena: un tatuaggio indelebile.

Il suo carceriere la stupra di continuo, con il telefonino acceso, in contatto con il fratello di lei: gli fa sentire le urla, gli schiaffi, i pugni, il suo ghigno di merda, per convincerlo a pagare il riscatto: piangono entrambi, Zwena, e il fratello al telefono. Poi tutto per un po’ finisce. E poi ancora da capo.

La storia di Zwena è la storia delle donne eritree che vorrebbero continuare a essere donne, persone, umanità, insieme a tutte le altre donne del mondo che subiscono violenza. Con le donne etiopi dell’altipiano del Tigray, anch’esse di origine eritrea, prima l’affrancamento dalla colonizzazione italiana, e poi la storia delle dittature oppressive, al solito alimentate dagli interessi dei potenti governi occidentali: quanto hanno combattuto, queste donne, per la loro indipendenza dalla dittatura militare? Si sono arruolate, si sono tagliati i capelli, i kunnò, l’acconciatura tipica, hanno tolto lo zùria, il vestito solenne della loro femminilità, il lungo abito bianco popolare, e il nezelà, il telo anch’esso bianco e leggero, tessuto con il cotone da secoli e dentro i quali nascondono il volto per pudore, cristiane e musulmane insieme, unica vera difesa dalla spietatezza della storia, e hanno indossato i sandali di plastica, i pantaloni, hanno imbracciato i fucili, hanno imparato a sparare, combattere, lottare al pari degli uomini, anche se ai loro uomini – quando ancora non erano partiti per la guerra o ne erano ritornati vivi – continuavano a preparare il cibo, a farci l’amore, a fare figli, una vita quasi normale. Alcune di loro si sono ritrovate a essere le amanti di ufficiali delle milizie dittatoriali, per infiltrarsi tra i nemici: e spesso venivano smascherate, violentate, uccise. Dopo la pace durata pochi anni, nuove tensioni, nuove battaglie, e ancora morti, e morti, e morti. E nuove dittature, nessuna libertà: chi dice NO scompare, torturato, ucciso ancora una volta. Giovani, dissidenti, e donne. Nuove miserie, gli esodi degli eritrei, delle eritree, i campi profughi in Sudan, Etiopia, oppure il solito maledetto passaggio nel deserto della Libia, per arrivare in Europa, o per altri nel deserto del Sinai e poi Israele, per scelte religiose. Ma Israele non sembra accogliere questi figli della loro stessa Umanità, lasciandoli alla mercé dei signori della Tratta degli Schiavi.

I Beduini le comprano dai trafficanti clandestini, i Beduini del Sinai, anch’essi abbandonati a sé stessi, che non si sentono egiziani, né israeliani, ma abitanti del deserto che lucrano affari, in questa nuova sopravvenuta miseria, sul corpo delle donne stuprate. Donne di qualunque età, di qualunque ceto, di qualunque nazionalità. Ma le donne eritree, malgrado il dolore, continuano a far sentire tutte insieme i loro trilli di gioia.

Sugli altipiani fertili

Dove svettano gli ulivi

Le donne raccoglievano

rami da appendere

alle porte ancora chiuse delle case

Per accogliere il ritorno

di chi era andato via

a combattere una guerra

per questa rossa terra

Ertra come il mare che le sta davanti

Zwena nell’incanto

Di una giornata di rose

Semina il suo pianto

Di lacrime odorose

Negli occhi il dolce lillà

Negli occhi il dolce lillà

Negli occhi il dolce lillà

Le jacaranda in fiore

Negli occhi il dolce lillà

Le jacaranda in fiore

Zwena calpesta il suo deserto antico

Senza voltarsi misura passi di sale

Il sole addosso le impedisce il sorriso

Zwena una stella sul viso

Una luce di fuoco all’ombra della sera

La notte geme a tempo col dolore

In lontananza il suono di un kerar

Fermati in una stanza di passaggio

Tutti in ostaggio e un odore

Come di un’altra Storia ormai dimenticata

Zwena che danzava

Tra i sicomori curanti

Zwena che volava

Come Falena tra i canti

Ha cancellato il lillà

Ha cancellato il lillà

Ha cancellato il lillà

Le jacaranda in fiore

Ha cancellato il lillà

Le jacaranda in fiore

Zwena era lì, l’impronta del suo corpo

rimasta al posto suo

Tracce di terra sporcata di dolore

Le gambe aperte

Colava rossa come il suo grande mare

È stata rapita così, amante senza posa

Zwena al mercato

Venduta come una rosa

Ancora tornerà

Amante senza posa

Ancora tornerà

Amante senza posa

Ancora Nakuru. Questo è il mio secondo viaggio a Nakuru, metà Novembre 2013. Riparto con addosso l’entusiasmo degli altri, non il mio. Io sinceramente mi sento preoccupato delle aspettative che si sono create a partire dal primo intervento formativo del giugno scorso. Tuttavia mi lancio con coraggio malgrado le mie insicurezze, supportato dall’impegno profuso in queste ultime settimane a studiare e ad approfondire ancora una volta gli argomenti sull’artigianato educativo, la comunicazione educativa e il counseling relazionale, con tutte le sue declinazioni di conferma, similitudini, adiacenze, opposizioni, affinità: il modello idealtipico di Prepos. Stavolta il viaggio è organizzato da Roma a Nairobi, via Zurigo, tratta gestita dalla SWISS AIR. Con me c’è Bebbo, il figlio di Roberto con il quale sono andato il giugno scorso. Si va poco più in alto e poi si ritorna giù, Roma-Zurigo circa un’ora, Zurigo-Nairobi otto ore piene di volo. Poca attesa a Zurigo, devo dire, dove tutto funziona alla perfezione. In 10 ore da Roma a Nairobi: sacramentato, servizio perfetto, svizzero. Con l’Ethiopian Airlines il viaggio non è male, Roma-Adiss Abeba 5 ore di volo, Adiss Abeba-Nairobi 2 ore. Il problema è l’attesa all’aeroporto di Adiss Abeba. Snervante. L’ottica organizzativa tropico-equatoriale è davvero sui generis, in confronto all’efficienza quasi maniacale di tipo transalpino svizzero. A Nairobi ci accolgono padre Antonio e il fratello in Cristo Cipriano, entrambi angolani della missione Don Calabria a Nairobi. Abbiamo la sorpresa, gradita, di incontrare don Miguel, il Generale di tutta l’organizzazione di Don Calabria, che sta recandosi in Angola (via Dubai: qui i viaggi interni costano troppo, allora è preferibile fare giri lunghi, per cui si risparmia denaro, anche se si arriva molte ore dopo. Comunque)

Ancora Nakuru. Questo è il mio secondo viaggio a Nakuru, metà Novembre 2013. Riparto con addosso l’entusiasmo degli altri, non il mio. Io sinceramente mi sento preoccupato delle aspettative che si sono create a partire dal primo intervento formativo del giugno scorso. Tuttavia mi lancio con coraggio malgrado le mie insicurezze, supportato dall’impegno profuso in queste ultime settimane a studiare e ad approfondire ancora una volta gli argomenti sull’artigianato educativo, la comunicazione educativa e il counseling relazionale, con tutte le sue declinazioni di conferma, similitudini, adiacenze, opposizioni, affinità: il modello idealtipico di Prepos. Stavolta il viaggio è organizzato da Roma a Nairobi, via Zurigo, tratta gestita dalla SWISS AIR. Con me c’è Bebbo, il figlio di Roberto con il quale sono andato il giugno scorso. Si va poco più in alto e poi si ritorna giù, Roma-Zurigo circa un’ora, Zurigo-Nairobi otto ore piene di volo. Poca attesa a Zurigo, devo dire, dove tutto funziona alla perfezione. In 10 ore da Roma a Nairobi: sacramentato, servizio perfetto, svizzero. Con l’Ethiopian Airlines il viaggio non è male, Roma-Adiss Abeba 5 ore di volo, Adiss Abeba-Nairobi 2 ore. Il problema è l’attesa all’aeroporto di Adiss Abeba. Snervante. L’ottica organizzativa tropico-equatoriale è davvero sui generis, in confronto all’efficienza quasi maniacale di tipo transalpino svizzero. A Nairobi ci accolgono padre Antonio e il fratello in Cristo Cipriano, entrambi angolani della missione Don Calabria a Nairobi. Abbiamo la sorpresa, gradita, di incontrare don Miguel, il Generale di tutta l’organizzazione di Don Calabria, che sta recandosi in Angola (via Dubai: qui i viaggi interni costano troppo, allora è preferibile fare giri lunghi, per cui si risparmia denaro, anche se si arriva molte ore dopo. Comunque)

Il viaggio dall’aeroporto a Nakuru e viceversa è un’affascinante incognita. All’andata ci vengono a prendere da Ongati, la base a Nairobi dei sacerdoti e degli operatori della missione: sacerdoti angolani, indiani, brasiliani, italiani, uruguagi, salvadoregni, argentini (sì: in effetti il Sudamerica è molto rappresentato). Gli operatori-educatori del luogo passano la notte qui per poi spostarsi nelle periferie delle provincie più distanti, Nakuru compresa. I bambini di strada che sniffano colla sono molto seguiti, proprio da questi operatori. Nei Drop in (piccola sosta) i bambini possono entrare se lasciano la bottiglietta con la colla fuori, per lavarsi, rifocillarsi, vedere un film; e forse da lì dopo qualche mese di frequenza, passare a un centro vero e proprio di recupero h 24, come quello del progetto WELCOME TO THE FAMILY di cui padre Felix è direttore: con teachers, educatori, volontari, sacerdoti i quali, anche attraverso il nostro modello di counseling relazionale (Prepos), cercano di essere consolazione, cura, riferimento, guida, con lo scopo di recuperarli da una triste realtà, fatta di violenze di ogni tipo, stupri, marginalità. Non è facile. Non è facile. Poi chissà: dopo qualche anno, attraverso la preziosa collaborazione di assistenti sociali (maschi), tentare un reinserimento presso famiglie di parenti disponibili ad accoglierli. Non è facile. Non è facile. È già tanto, un grande successo, vedere un ragazzino di quelli che hanno frequentato questi centri, crescere e diventare adulto, posizionato la sera per strada davanti un bar a vedere la televisione, in attesa di piazzare una qualche sua merce di contrabbando, spesso gli stessi aiuti dell’Occidente, soprattutto vestiti ammassati in container dimenticati. Almeno si è dato delle regole, il più delle volte campa una famiglia non ancora numerosa, non picchia la moglie, e soprattutto non violenta i figli piccoli. Tutti gli altri, che fine faranno? …

Dopo aver dormito a Nairobi, e fraternizzato con gli ospiti della struttura nairobita di Don Calabria, la mattina dopo intorno alle 8.30 Cipriano ci accompagna in centro dove prendiamo un Matatu per Nakuru: arriviamo intorno alle 11.15. Un tratto di strada a piedi, ed eccoci alla parrocchia: salutiamo don Renato, il responsabile pastorale della missione, che sta tenendo un corso pre-matrimoniale ad alcune donne; poi Silvio – uno degli operatori italiani insieme alla moglie Lara – ci accompagna presso la nuova struttura della missione. Qui ci inondano i sorrisi di padre Felix, dei volontari Giovanni e Barbara, del padre indiano Francis Binish (spero si scriva così) e del cuoco tuttofare Robert, autoctono.

Ci viene assegnata a ognuno la nostra camera, ci acclimatiamo. Il clima è po’ umido, a dire il vero, niente caldo: fresco, siamo sulla linea precisa dell’Equatore, ma a una media di circa duemila metri di altitudine, il che spiega il clima nettamente gradevole (fa anche freddo, a volte, soprattutto la sera).

I tempi africani sono rimasti molto più dilatati dei nostri, ma ci riabituiamo in fretta.

WELCOME TO THE FAMILY ospita in due strutture del circondario una cinquantina di bambini, maschi e femmine, inseriti in un percorso di recupero (ex bambini di strada che sniffano colla, recuperati direttamente dalla strada dapprima attraverso i Drop in, a diretto contatto con la strada, e poi, per chi si mostra costante in questa volontà di farsi aiutare, introdotti in una struttura riabilitativo-sociale permanente, il Boys Ranch, con lo scopo finale di reintegrarli nel tessuto socio-familiare, laddove possibile; e bambine fatte oggetto di abusi, spesso all’interno del loro stesso ambito familiare, e ancor più spesso raccolte dal carcere del luogo, considerato sicuro per la loro incolumità, riunite in un’altra struttura limitrofa chiamata Calabrian Center) con il supporto umano e professionale anche dei nostri allievi educatori, cui cerchiamo di fornire strumenti concreti per un miglior approccio al loro lavoro. Percepisco molta motivazione e impegno, e quasi con naturalezza spontanea avverto un cambiamento anche da parte degli educatori nei miei confronti: ho come l’impressione che comincino a fidarsi veramente. Qualcuno mi spiega che i keniani non danno subito la fiducia, che bisogna conquistarsela. Una dura conquista.

Uncolonized. Se non fosse per la povertà, la sporcizia, le strade sconnesse lastricate di pietre puntute, i bambini scalzi con la bottiglietta di colla nascosta tra il palmo della mano e un cencio di manica che penzola giù dall’avambraccio, il viaggio in Matatu è spettacolare. I Matatu sono tutti colorati. Prendono chiunque al prezzo pattuito. Da dove siamo noi a casa 40 scellini. Di 13 persone previste, già in partenza almeno 16. I 13 passeggeri sono quelli previsti dalla legge – qui quando si parla di legge chissà cosa si intende! Il mezzo Matatu è un pulmino colorato completamente gestito da un autista e da un bigliettaio, ovvero colui che contratta i soldi, le fermate, i rifornimenti appena appena necessari per garantire la corsa, le salite e le discese, spesso avventurose. Autista e bigliettaio sono a loro volta dipendenti dall’agenzia proprietaria alla quale bisogna corrispondere, per ogni viaggio, un numero ben preciso di corse che tengono conto appunto di quel fatidico numero “13” previsto dalla stessa fatidica legge (!). Il resto è acquisito dai suddetti autista e bigliettaio aumma aumma. Sul parabrezza di molti Matatu, bene in vista e secondo me coraggiosamente, la scritta UNCOLONIZED. Be’ il coraggio ce lo sentiamo anche noi, a salire e a sederci come incastrati dentro una scatola di sardine in mezzo a tutti questi neri! Non siamo altro che Mzungu, sporchi bianchi (l’equivalente di Negro, pieno di disprezzo ma rivolto ai bianchi!), come lo sguardo neanche tanto velatamente razzista di tutta questa gente posata su di noi, mi fa sentire. E tuttavia ciò non mi impedisce un moto di tenerezza istintiva, come a percepire che dietro questo apparente risentimento repulsivo che ci investe, si nasconda in realtà una reazione più o meno consapevole a un passato coloniale di soprusi non ancora così lontano.

Uncolonized. Se non fosse per la povertà, la sporcizia, le strade sconnesse lastricate di pietre puntute, i bambini scalzi con la bottiglietta di colla nascosta tra il palmo della mano e un cencio di manica che penzola giù dall’avambraccio, il viaggio in Matatu è spettacolare. I Matatu sono tutti colorati. Prendono chiunque al prezzo pattuito. Da dove siamo noi a casa 40 scellini. Di 13 persone previste, già in partenza almeno 16. I 13 passeggeri sono quelli previsti dalla legge – qui quando si parla di legge chissà cosa si intende! Il mezzo Matatu è un pulmino colorato completamente gestito da un autista e da un bigliettaio, ovvero colui che contratta i soldi, le fermate, i rifornimenti appena appena necessari per garantire la corsa, le salite e le discese, spesso avventurose. Autista e bigliettaio sono a loro volta dipendenti dall’agenzia proprietaria alla quale bisogna corrispondere, per ogni viaggio, un numero ben preciso di corse che tengono conto appunto di quel fatidico numero “13” previsto dalla stessa fatidica legge (!). Il resto è acquisito dai suddetti autista e bigliettaio aumma aumma. Sul parabrezza di molti Matatu, bene in vista e secondo me coraggiosamente, la scritta UNCOLONIZED. Be’ il coraggio ce lo sentiamo anche noi, a salire e a sederci come incastrati dentro una scatola di sardine in mezzo a tutti questi neri! Non siamo altro che Mzungu, sporchi bianchi (l’equivalente di Negro, pieno di disprezzo ma rivolto ai bianchi!), come lo sguardo neanche tanto velatamente razzista di tutta questa gente posata su di noi, mi fa sentire. E tuttavia ciò non mi impedisce un moto di tenerezza istintiva, come a percepire che dietro questo apparente risentimento repulsivo che ci investe, si nasconda in realtà una reazione più o meno consapevole a un passato coloniale di soprusi non ancora così lontano.

Certo, sembrerà un paradosso, ma ogni colonialismo ha portato con sé anche un certo benessere, un piccolo affrancamento dai bisogni cosiddetti primari, una più efficace organizzazione e gestione sociali, dalle strade ai servizi pubblici, al lavoro, il cibo, le case, la sanità: comunque un impatto che ha mutato profondamente lo stile di vita di queste popolazioni, senza voler entrare nel merito di una valutazione in senso positivo o negativo. Tutto ciò ha comportato un impegno di investimenti notevoli da parte dei governi colonizzatori, che dopo un certo periodo (cha va da pochi anni a molti decenni, come nel caso degli inglesi) hanno “lasciato” che gli indipendentismi, per altro legittimi, prendessero il sopravvento, proprio per non affrontare più l’impegno economico coloniale; il quale, a fronte di un sicuro guadagno dovuto allo sfruttamento delle risorse locali, nonché ai vantaggi politici derivati dal colonialismo stesso (maggior peso, per esempio, sulle decisioni internazionali e di politica estera), ha comportato una eccessiva spesa pubblica a discapito del reddito medio pro-capite dei cittadini della nazione-madre, con una bilancia economica molto negativizzata. Ciò ha segnato la fine dei colonialismi, almeno ufficialmente, e il ritorno delle nazioni evolute occidentali dai paesi del cosiddetto Terzo Mondo, ai quali – non potendo più tornare allo status quo ante riguardo stili di vita e possibilità di poter accedere in maniera diretta alle risorse produttive, agricole e pastorali in testa, ecc. – è rimasto tutto il negativo del modello competitivo occidentale senza averne la struttura, con urbanizzazioni sfrenate, controllo oligarchico delle terre, povertà incipiente e maggiormente incidente sulla vita degli autoctoni, a causa di modelli di vita non consoni ai loro costumi e tradizioni. Ecco perché Mzungu.

La terra, attualmente, nella maggior parte degli Stati Africani, ma soprattutto in Kenya, appartiene a pochissimi privilegiati, per lo più maggiorenti politici del luogo e proprietari inglesi ai quali è comunque riconosciuto uno status di sfruttamento esclusivo che estromette la schiacciante maggioranza della popolazione, relegandola in una condizione non solo di estrema miseria, ma di impossibile evoluzione.

La terra, attualmente, nella maggior parte degli Stati Africani, ma soprattutto in Kenya, appartiene a pochissimi privilegiati, per lo più maggiorenti politici del luogo e proprietari inglesi ai quali è comunque riconosciuto uno status di sfruttamento esclusivo che estromette la schiacciante maggioranza della popolazione, relegandola in una condizione non solo di estrema miseria, ma di impossibile evoluzione.

Siamo nei pressi della Missione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza.

Mi colpiscono le strade, la melma stagnante, i rivoli di fogna dentro cui spesso i bambini giocano.

Quattro o cinque polli (galline?) legate insieme per le zampe giacciono a terra morte, rubate a un venditore da un’aquila (o un grosso falco?), che le becca in continuazione.

Due operai (fundi contadini) zappano la terra della Missione.

“Basterebbe una motozappa”, dico.

“Sì, ma sarebbe il costo di dieci anni del loro lavoro”, mi risponde il responsabile. Come a dire: qui alle persone hanno tolto la terra. Nel 2007 c’è stata una rivolta popolare. Quindi il lavoro è pagato ai fundi da quei pochi che la terra riescono ad acquistarla, missione compresa.

“Una motozappa sarebbe senz’altro conveniente. Tuttavia toglierebbe molto lavoro ai fundi di qui.”

Il mio lavoro di formazione parte spesso da quello che loro chiamano casi: è una terminologia che rimanda di più alla clinica psicologica e medica, a mio avviso crea non solo distanza tra il counselor e la persona che si aiuta, ma anche una certa aspettativa terapeutica, che non è specifica del counseling.

Tuttavia cominciamo ad affrontare varie problematiche inerenti le difficoltà incontrate dagli educatori e dalle educatrici (tutti Kenioti) con alcuni bambini/ragazzi difficili (come se già non fossero comunque resi “difficili” dalle condizioni ambientali in cui sono costretti a vivere!).

Counseling relazionale. Gli educatori hanno scoperto che è possibile allenarsi a riconoscere d’acchito il copione dominante (che io chiamo prevalenza idealtipica, ovvero quella particolare tendenza a comportarsi sempre allo stesso modo in qualsiasi situazione e in cui prevale, appunto, un atteggiamento emotivo o pochi atteggiamenti emotivi sulla possibile infinita gamma di emozioni esperibili), e abbiamo soprattutto ben focalizzato alcuni atteggiamenti spesso non congrui degli educatori, che – quasi come un condizionamento riflesso acquisito dalla gestione precedente – sembrava avessero messo al centro dei loro interventi la norma/regola ad ogni costo, indipendentemente dai bisogni dei ragazzi: non per nulla è venuto fuori il “caso” di un ragazzo “delirante” al quale è stato tentato di imporre la “ferrea regola” e che ovviamente andava in insofferenza.

Per sommi capi: nel nostro modello idealtipico, frutto della genialità e della capacità di promozione del Professor Enzo Masini, si individuano sette emozioni di base cui corrisponde un comportamento (idealtipo, appunto) verso sé stessi, gli altri e il Mondo, dettato appunto dall’emozione prevalente: alla paura dell’avaro corrisponde il controllo e la regola, che ha un effetto responsabilizzante e organizzativo in senso positivo, oppure oppressivo-manipolante in senso negativo; alla rabbia del ruminante corrisponde l’attività e il senso del fare, che ha un effetto motivatore e di incoraggiamento, fondato sul valore della Giustizia, è il difensore degli oppressi, in senso positivo, oppure nel ruminare continuamente su eventi passati mantenendo alta l’attivazione interna fino alla depressione, o all’esplosione di ira o all’intimidazione in senso negativo; al distacco e disgusto, e quindi all’allontanamento superbo nell’idealtipo che noi chiamiamo delirante, corrisponde in senso positivo un grande senso di libertà che può insegnare alle personalità dipendenti e agli umili; la personalità effervescente (lo sballone) è caratterizzata da arousal (eccitazione, essere sempre sul punto di), ricerca del piacere, nonché malinconia e senso di abbandono quando tale piacere, nella sua fugacità, non lo nutre a sufficienza, rendendolo superficiale e irresponsabile in senso negativo, ma al contrario generoso e in grado di coinvolgere emotivamente e di “sciogliere” le rigidità e il “lasciarsi andare” in senso positivo; un abbassamento dell’energia interna nell’apatico, il quale cerca di ottenere il massimo con il minimo impegno, ha bisogno di essere scosso e motivato, anzi è un grande demotivatore in senso negativo, ma capace di portare quiete e pace in senso positivo; l’invisibile si nasconde, rimane in un angolo, è timido, si vergogna, è spesso invidioso delle capacità altrui, introietta tutto, è ipersensibile, e spesso istigante in senso negativo, eppure, in senso positivo, riesce a sostenere e a farsi carico della sofferenza altrui senza che gli altri se ne accorgano, dotato di enorme capacità empatica; l’attaccamento è dell’adesivo fedele, che sa gratificare, sa amare, riesce a mettere al centro ogni lato positivo di sé, degli altri e del mondo, ma in senso negativo sta sempre addosso, non sa essere libero e si costringe a relazioni di dipendenza spesso soffocanti. Tra di loro questi idelatipi prevalenti (copioni, ovvero – giova ripeterlo con altre parole – il fissarsi su di un comportamento, dovuto a cause temperamentali e caratteriali, ereditarie e ambientali, in cui prevale un atteggiamento emozionale su tutti gli altri che non vengono equilibratamente modulati poiché la persona non conosce o non si concede la possibilità di sperimentarli) possono instaurare relazioni di affinità e opposizioni, sia in maniera “naturale”, esperienziale sia modulandosi. È ovvio che tale modulazione è consapevole nel counselor, il quale appunto modula il suo modo di essere emozionale in funzione dei bisogni educativi prevalenti di chi eventualmente chiede il suo intervento. Invece quella capacità che deriva dall’esperienza e dal sapere di una tradizione, non sempre consapevole ma che agisce nella costruzione di valori e nell’aggiungere virtù laddove mancano, Masini la chiama artigianato educativo.

Relazioni. Il mio lavoro in questo secondo viaggio è partito dalla verifica sugli Idealtipigià trattati nel viaggio precedente, con casi e condivisione delle esperienze. Poi ho cominciato a soffermarmi sulle relazioni: relazioni simili, adiacenti, in opposizione, in affinità, con la costruzione di un linguaggio comune di definizioni su INSOFFERENZA DISPONIBILITÀ DELUSIONE COMPLEMENTARITÀ LOGORAMENTO INCONTRO EVITAMENTO DIALOGICITÀ INCOMPRENSIONE MEDIAZIONE EQUIVOCO RICONOSCIMENTO FASTIDIO INTEGRAZIONE.

Esercizi (teatrali)… per comprendere e valutare (e persino classificare, se è possibile!) quale tipo di relazioni ogni operatore (ogni persona) instaura e mantiene con Sé stesso, gli Altri, il Mondo, con coloro che condividono le sue stesse esperienze professionali, gli altri operatori e le persone a cui è diretta la sua professionalità: quale tipo di relazione e/o relazioni riconosce, in base a quali elementi, quale sapore coglie, quale clima, come la consapevolizza, cosa gli viene più semplice, cosa gli viene più difficile, emozioni e/o sentimenti che si provano: cosa prevale, affinità o opposizione? Quale itinerario relazionale è possibile compiere per “assaporare” le emozioni dei nostri idelatipi affini?

… e Laboratorio espressivo emotivo-corporeo con l’obiettivo di identificare ed eventualmente esprimere le proprie emozioni di base, di scoprire itinerari emotivi interiori che portano a porsi in affinità con gli altri, di individuare tutte le possibili comunicazioni educative in grado di spostare dall’emozione di un idealtipo a quello adiacente, su noi stessi e/o sulle persone su cui si interviene: Rimprovero, Incoraggiamento/Motivazione, Insegnamento, Coinvolgimento emotivo, Tranquillizzazione, Sostegno, Gratificazione …

Per cui, stabilita la necessità di creare un clima di reciproca fiducia e accettazione, diventa prioritario sperimentarsi sulla possibilità di modulare il proprio atteggiamento in funzione del bisogno che riconosciamo nell’altro, e questo passa innanzitutto attraverso la consapevolezza che acquisiamo di noi stessi (anche dal feedback che riceviamo dall’altro), pertanto da ciò deriva la possibilità di migliorare la propria capacità di definire ed esternare i propri bisogni, prima ancora che quelli degli altri; nonché il riconoscere se stesso e l’altro come risorsa reciproca, ovvero la necessità di aprirsi all’altro e di permettere all’altro di aprirsi.

Tra gli educatori maschi è scaturito un buon equilibrio, tra le femmine invece parecchie tematiche e bisogni irrisolti.

Teatro come mezzo. Gli educatori gradiscono molto gli “esperimenti” teatrali dato che, mettendo in situazione il corpo, gli atteggiamenti, i gesti, i toni della voce, oltreché i contenuti, facilitano la comprensione teorica e permettono loro di mettere direttamente in pratica, con un pizzico di divertimento e molta più profonda immediatezza, le loro personali esperienze. Nel frattempo, su questa base, riflettiamo via via sugli atteggiamenti e posture corporee, sia riguardo le emozioni di base, sia sull’eventuale capacità di utilizzare le comunicazioni educative del nostro modello. In questo caso il mio lavoro di formazione usa il teatro come mezzo per facilitare:

1) l’espressione del proprio copione, ovvero del proprio bisogno educativo, approfondendo in particolare il tema della comunicazione educativa: rimprovero, incoraggiamento/motivazione, insegnamento, coinvolgimento emotivo, pacificazione, sostegno, gratificazione; individuando tra i partecipanti le persona più adatte: l’avaro rimprovera e responsabilizza lo sballone e l’apatico, lo sballone coinvolge emotivamente l’avaro sciogliendolo dalle sue rigidità e l’adesivo indirizzandone l’attaccamento, l’apatico rassicura l’avaro e placa il ruminante, il ruminante incoraggia l’invisibile e motiva l’apatico, l’invisibile sostiene la rabbia del ruminante indirizzandola verso un’azione costruttiva e dà corpo umile all’etero delirante, il delirante insegna la libertà e l’autonomia all’adesivo e immette autostima all’invisibile, l’adesivo gratifica lo sballone e riporta al contatto affettivo il delirante;

2) l’interazione tra gli educatori guidandoli verso il riconoscimento negli altri di personalità in relazione “naturale” di affinità

3) l’instaurarsi di un bel clima di gruppo, che deve essere coeso, collaborante e disponibile al cambiamento positivo.

La figura forte ma discreta di Padre Felix è loro naturale guida e riferimento.

Non a caso Padre Felix già al quarto giorno è riuscito, pur essendo quasi digiuno all’inizio del nostro modello, ad impadronirsene a tal punto da gestire – sotto la nostra supervisione attenta – la valutazione di alcuni “casi” individuando oltre al bisogno educativo dei ragazzi cui è rivolto l’intervento, anche l’educatore o gli educatori al momento più adatti a farlo.

È stato importante anche soffermarsi sulla differenza tra intervento di counseling, intervento psicologico/psicoterapeutico e intervento medico: è come se all’inizio gli educatori fossero stati convinti del fatto che un intervento educativo fosse equivalente a un intervento medico (spesso psichiatrico) e/o psicologico: in realtà, con le dovute cautele e attraverso le nostre risorse espressivo/dialogiche e competenze, abbiamo evidenziato le differenze tra i vari ambiti di intervento, smontando con dolcezza alcuni equivoci, rimarcando comunque il fatto che è perfettamente ipotizzabile ed auspicabile una integrazione tra le varie professionalità, ognuna nel suo ambito, ma nello stesso tempo facendo notare che il loro intervento, invece, era molto congruo dal punto di vista del counseling.

Edu-fundi. Fundi è parola swahili omnicomprensiva per ogni particolare attività artigianale: per esempio: fundi operaio, fundi elettrotecnico, ecc.Mi è venuto in mente di tradurre artigiano educativo, il primo passo verso il Counseling relazionale, con educational fundi – dove l’inglese educational ha più sapore di istruttivo e didattico – ovvero nella sua forma contratta edu-fundi: mi sembra interessante, nonché vicino alla cultura dei nostri educatori keniani, così intrisa di inglese e swahili!

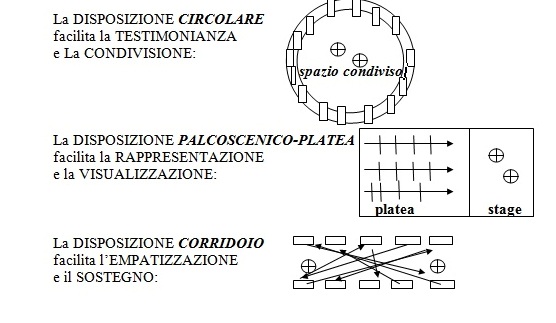

Ho proposto inoltre, secondo la mia esperienza di formazione e teatro, alcune disposizioni, a seconda delle necessità espressive che andiamo a facilitare e di come arrivarci attraverso la scoperta di un personale itinerario emozionale interno:

Attraverso questi semplici dispositivi “scenici” abbiamo prima individuato per ognuno e poi trasformato in laboratorio molte esperienze personali simili alle emozioni di base, di sé e degli altri, e abbiamo cercato di “entrare” con sincerità e verità nell’emozione prevalente dell’altro in maniera affine a partire dalla propria capacità di mettersi in posizione di affinità con l’altro.

Foto. Sto scattando molte foto e riprendendo molte immagini con il mio telefonino. Tento di mandare il materiale via Internet al DROPBOX. Ma poi tutto si ferma. La rete Internet qui, pur pagandola con una scheda telefonica a parte, non è molto sensibile. A malapena parte W.APP e un po’ FB e Skype. Ma tutto spesso si blocca all’improvviso. Siamo agli sgoccioli della stagione delle piogge. Ora dovrebbe cominciare il periodo secco. L’elettricità va e viene. Infatti non riesco più a spedire nulla. Per fortuna il telefonino funziona. Ho riempito la memoria. Anche Bebbo, il mio accompagnatore nonché organizzatore e finanziatore del progetto di Counseling relazionale con gli educatori del progetto WELCOME TO THE FAMILY, è riuscito a riprendere molto materiale che mi spedirà via e-mail appena rientrati in Italia. Non sempre è possibile fare foto o riprendere.

Foto. Sto scattando molte foto e riprendendo molte immagini con il mio telefonino. Tento di mandare il materiale via Internet al DROPBOX. Ma poi tutto si ferma. La rete Internet qui, pur pagandola con una scheda telefonica a parte, non è molto sensibile. A malapena parte W.APP e un po’ FB e Skype. Ma tutto spesso si blocca all’improvviso. Siamo agli sgoccioli della stagione delle piogge. Ora dovrebbe cominciare il periodo secco. L’elettricità va e viene. Infatti non riesco più a spedire nulla. Per fortuna il telefonino funziona. Ho riempito la memoria. Anche Bebbo, il mio accompagnatore nonché organizzatore e finanziatore del progetto di Counseling relazionale con gli educatori del progetto WELCOME TO THE FAMILY, è riuscito a riprendere molto materiale che mi spedirà via e-mail appena rientrati in Italia. Non sempre è possibile fare foto o riprendere.

Prendiamo un pomeriggio tardi, finita la mia lezione di counseling, un Matatu per Nakuru centro. Al mio entusiasmo di fare foto e filmati, Giovanni il volontario mi avverte della pericolosità dell’atto: mentre scatto potrebbero rubarmi di mano il telefonino – è già successo ad altri – e se dovessi incappare in qualche soggetto che non gradisce essere fotografato, non è davvero simpatico quello che potrebbe succedere. Arriviamo a Nakuru incontrando un traffico paralizzante di Matatu ammaccati, auto sgangherate, per lo più Toyota, autobus traballanti. Il bigliettaio socio del conducente dice qualcosa in lingua swahili: Giovanni ci informa che si può scendere al volo – per superare il traffico è meglio andare a piedi – e che possiamo farlo perché il suddetto bigliettaio ha controllato che in giro non c’è polizia. I Matatu sono mezzi di trasporto spesso pochissimo legali ma non per questo meno tollerati. Si paga una certa cifra di scellini – per noi 40 all’andata e 50 al ritorno. Questi Matatu a piccola percorrenza, che non sono quelli sulla linea per Nairobi, spesso danno l’impressione di perdere i pezzi. Salgono troppe persone (ci sono 13 posti, ma ora siamo almeno 20) e usano persino un pezzo di legno per riunire due sedili distinti separati da un unico piccolo passaggio; e laddove dovrebbero starci due persone, in realtà se ne siedono tre, quattro, a volte sei, usando al meglio il su citato legno. I guidatori di Matatu comunicano tra di loro con un linguaggio ben preciso di gesti e flash di luci dei fari, per cui si avvisano del movimento lungo le strade ognuno per il tragitto che gli compete, soprattutto della presenza o meno della polizia. Quando la polizia non c’è, si fermano sempre a caricare persone oltre il dovuto. Se invece la polizia c’è non si fermano, rimanendo alla quota passeggeri dei 13 legali. Capita che i Matatu appartengano a varie cooperative e società che ne gestiscono l’attività e paghino a stipendio sia il conducente sia il bigliettaio (io lo chiamo così, ma è quello che decide le fermate avvisando dal finestrino aperto i passanti e le persone con uno strano fischio, in modo da capire se vogliono usare il Matatu, dando manate sulla carrozzeria del tetto dell’abitacolo, come segnale al guidatore di fermarsi o proseguire). Pertanto tutti i passeggeri in più che i due riescono a caricare oltre i canonici 13, procurano un reddito suppletivo consistente che finisce comunque nelle loro tasche.

Arriviamo e dunque scendiamo al volo a causa del traffico intenso. Evitiamo prudentemente di tirar fuori il telefonino anche quando Giovanni è circondato da quattro ragazzini, uno dei quali, apparentemente il più grande, sembra tenerli sotto controllo: sono sporchi, laceri, scalzi, il muco secco tra la bocca e il naso (un’icona perfetta!), i pantaloni alti sulle caviglie, e una maglietta a maniche lunghe, a girocollo, forse grigia, o verde, o insieme, sporchissima di macchie e buchi. Giovanni li saluta, ci presenta, sorridono. Andiamo via. Dopo qualche metro altri due ragazzini simili ai primi ci inseguono, sbucati dal groviglio di Matatu, auto, bancarelle di ogni tipo, persone. Nascosta tra il palmo e la manica sinistra di uno di loro scorgo una bottiglietta di vetro trasparente, da cui intravedo un terzo circa di una sostanza gelatinosa: la colla. La tentazione di filmare è forte. Giovanni mi dissuade subito, avvertendomi che questi bambini fanno parte di bande molto numerose. A lui lo riconoscono proprio perchè è stato il loro volontario di riferimento al Drop in, e sa che se qualcuno li fotografa, il resto della banda, appostata nei pressi, potrebbe balzarti addosso. È successo così a Bebbo e a un suo amico quando, qualche anno fa, sono riusciti a fare proprio qui a Nakuru un servizio fotografico davvero notevole: sono stati inseguiti da alcuni ragazzi, e l’hanno scampata perché sono riusciti a ripararsi in una banca, all’ingresso della quale stazionavano molte guardie del corpo armate.

Bebbo e Roberto. Roberto mi ha accompagnato nel primo viaggio. Bebbo è suo figlio, quasi rassicurante nei miei confronti, il mio spigliato accompagnatore, l’anima organizzativa insieme al padre di questo progetto, che ormai si protrae da quasi tre anni, con l’obiettivo di formare al meglio, attraverso le nostre tecniche di counseling relazionale – attraverso soprattutto la nostra umanità! – una dozzina di educatori keniani, quattro volontari italiani e due sacerdoti, Padre Felix, direttore di WELCOMW TO THE FAMILY, e Padre Renato, direttore della missione che ci ospita: tutti lì in funzione di aiuto e sostegno rivolto ai bambini di strada che sniffano colla, per lo più maschietti, da una parte; e dall’altra bambine abusate in vario modo, ospitati in due strutture differenziate che a vario titolo si prendono cura di loro, in qualche modo tentando un approccio potremmo dire riabilitativo, e poi di eventuale reinserimento – molto complesso, non ci si proietta nel futuro, si rimane dentro questo presente, per quanto duro, tuttavia con una speranza che nasce ogni mattina con un sorriso, e la sera si assopisce ma sempre con lo stesso bianco sorriso stampato sul volto come un marchio di gioia che malgrado tutto traspare. Arcani paradossi, in Africa. Molto più di quelli miei siculo-pirandelliani. Chissà. Per intanto ci si prende cura di questi 50 bambini e bambine, 24 ore su 24, organizzando loro la giornata, la scuola, i teachers, ritmando il loro quotidiano con attività e compiti specifici: la sveglia, la colazione, la preghiera, la scuola, il pranzo, le attività ortolane e di allevamento di animali: galline, capre, mucche, e tutto quanto serve al mantenimento dell’igiene e del decoro delle strutture che occupano i bambini, che imparano la disciplina, ma anche a stare insieme e a condividere, a poter contare su degli adulti che stavolta si prendono cura di loro, a fidarsi, oltre all’impegno dello studio e delle mansioni loro assegnate, il divertimento, il gioco, i film, i momenti di partecipazione e condivisione spirituale, la musica, le danze, i canti.

Io sono qui come medico e counselor. Il nostro intervento si dipana secondo le definizioni di counseling e i compiti del counselor ben delineati all’interno della Legge 4/2012 che ne identifica obiettivi e metodi di intervento, ben delimitandola e altrettanto ben differenziandola da altre professioni, in particolare da quella psicologica, pur potendovi in parte affluire. Tra l’altro, con una punta di orgoglio, sono davvero contento di ricordare che la definizione di counseling contenuta in questa legge è proprio quella del mio amico e maestro Enzo Masini.

Partenza? È arrivato il momento di tornare in Italia. Ho l’impressione che qualcosa sia cambiato: un piccolo seme germoglia. Padre Felix si incarica di averne cura. Ce ne andiamo soddisfatti ma consapevoli del fatto che bisogna continuare a non abbassare la guardia. Adesso per me stare su un Matatu è un divertimento, il piacere della percezione, della matura e gratificante comprensione, quel gusto che si prova interiormente a contatto con tutta questa umanità fragrante di olezzi e voglia di vivere, colorata e triste, blues, proprio come i loro simili afro-americani, intensa e struggente, che sa prendere il suo posto a sedere dimenando il culo ma che solidarizza con chi gli sta accanto: è un film fantastico già scritto. Basta girarlo.

Salvatore Nocera Bracco